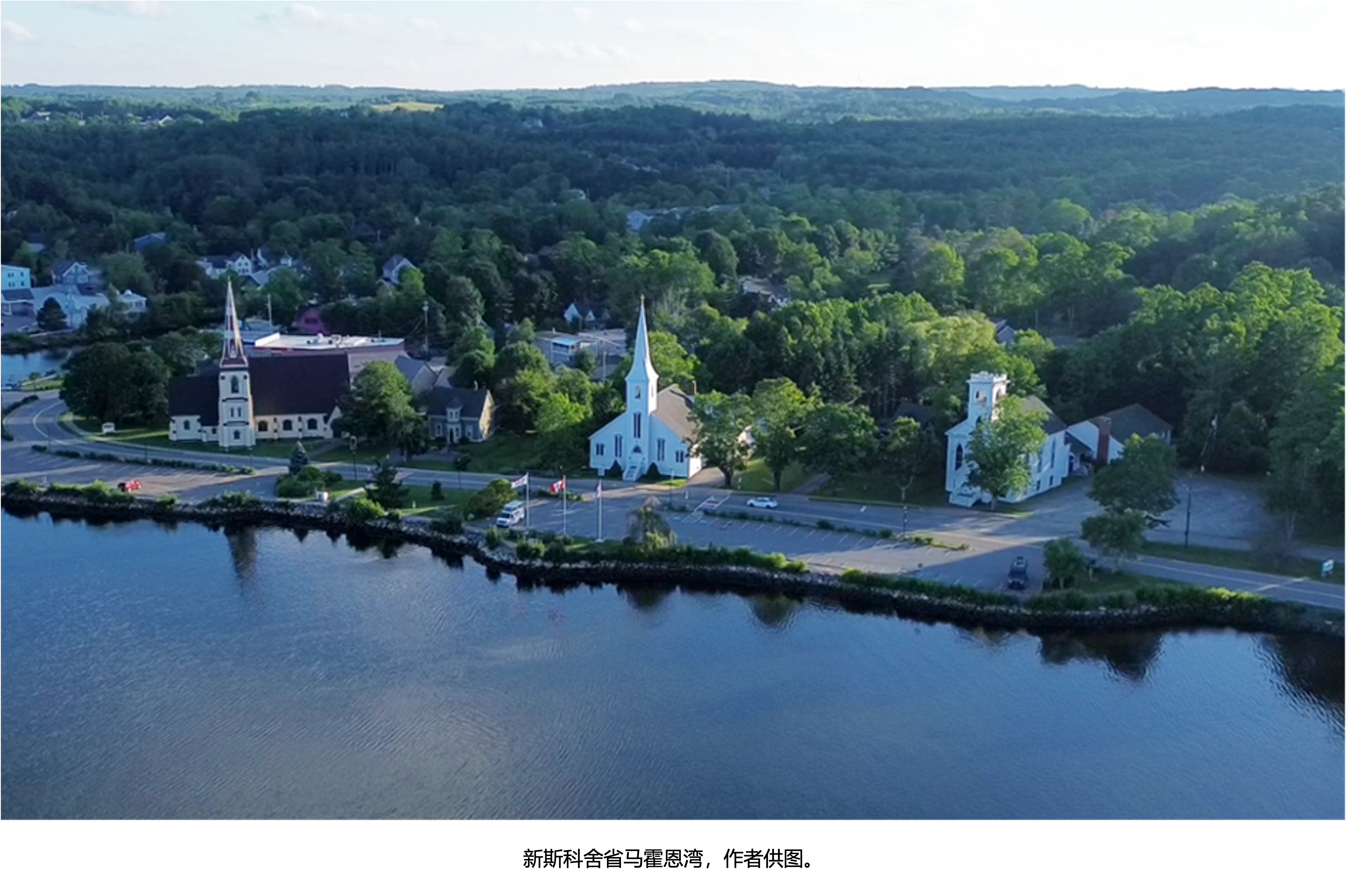

近期,我和家人在新斯科舍省(Nova Scotia)旅行时,途经风景如画的历史古镇马洪湾(Mahone Bay)。那里有三座古老优美的教堂依水而建。令人遗憾的是,这三座教堂都已经受到自由派神学的侵蚀,失去了那种发自充满灵性生命的地方教会福音之美。如今留存的,仅仅是传统建筑之美与如诗如画背景的结合。在本文中,我将这种建筑和美学上的美称为“大教堂之美”。

有两个事实显而易见:大教堂很美,福音也很美。但这两种美往往彼此疏离。作为福音派基督徒,我发现那些建筑最为壮丽的教堂,往往恰恰缺乏真正灵性生命的福音之美。更具讽刺意味的是,这些年来一直让我感到困惑的是:那些似乎充满活力和灵性生命的教会,其建筑却往往朴素、实用,甚至可以说是毫无美感。这究竟是为什么呢?

不过,在直接探讨这些问题之前,我们需要先奠定一些基础——可以说是打好地基——来论证建筑之美的重要性。

上帝的几何

上帝的几何我越来越相信,建筑中蕴含着某种神圣的东西。几何、形态、比例能捕捉到那一位宇宙大建筑师、至高工匠的创造智慧。相传在柏拉图哲学学院的门楣上刻着这样一句话:“不懂几何者勿入”。为什么是几何?为什么不是长除法?为什么不是语法或地理?事实上,几何确实有一种近乎魔力的特质。即使不完全是魔力,至少也是神秘的,因为每一种神秘主义学派似乎都对它情有独钟。如果你觉得这种说法难以理解,就像不久前的我一样,那只能归因于当今贫瘠的现代功利主义教育。

试想:为什么仅凭一把圆规和一把直尺,我们就能画出完美的圆形、等边三角形、正方形,甚至立方体的完美呈现?这完全不需要任何测量工具。用这两件简单的工具,我们还能画出一系列蕴含着神秘黄金比例的矩形(这个比例是 1.618)。这个特定的数学关系在自然界中频频现身:从花瓣、松果、种子排列、贝壳到飓风、螺旋星系、人脸比例,乃至DNA分子结构。

这些看似简单的小学几何图形,实际上蕴含着深刻的奥秘。要解释为何这些数字、比例和形状会在自然界中反复出现,为何它们天生让人赏心悦目,就好比涉足一片深邃的思想之海。自古希腊时代起,甚至更早,这片深水就吸引着无数伟大的思想家们潜心探索。就本文而言,我只想强调,当我们谈论几何以及与之相关的建筑领域时,我们触及的是一个既神秘又珍贵的礼物,这份礼物唯有那位“用祂权能的命令托住万有”的造物主(来 1:3)才能完全参透。正如托马斯·阿奎那所言:“上帝作为万物的第一原理,就像建筑师之于他所设计的万物。”[1]

这一观点也得到了史上最畅销建筑著作作者的印证。克里斯托弗·亚历山大(Christopher Alexander)写道:“正是建筑引领我获得了对神的理性认知。正是我对建筑和建造的热爱,使我逐渐构建起一个思想体系,向我们展示了神的存在是一个必然的、真实的现象,就像我们之前所认识到的世界是由空间和物质构成的一样。”[2]

这段话与使徒保罗在《罗马书》1:19-20 的教导遥相呼应:“神的事情,人所能知道的,原显明在人心里,因为神已经给他们显明。自从造天地以来,神的永能和神性是明明可知的,虽是眼不能见,但藉着所造之物就可以晓得,叫人无可推诿。”建筑师亚历山大所描述的经历恰好印证了这段经文的深意:“在我内心深处,一直隐约明白,创造优秀建筑的最佳方式必定与神有着某种联系——事实上,真正有价值的建筑总是与神密不可分,而这正是我能够识别真实事物的力量的源泉。”[3]

他并非唯一一个拥有这种“内在认知”的人。艺术史学家奥托·冯·西姆森(Otto von Simson)指出,给我们带来哥特式大教堂的中世纪建筑学派深受这种思维方式的影响。在 1952 年的一篇让人着迷的期刊文章中,他论述道:现代人很难理解几何在中世纪建筑师心中的地位,而正是这些建筑师创造的惊世之作至今仍吸引着数百万游客。通过考察 1391 年米兰一次会议的记录,冯·西姆森发现,尽管建筑师们存在争论和各种意见分歧,但他们都认同几何的至高地位。“双方都理所当然地认为,建筑的稳定性和美观性并不是分开的,也不遵循不同的法则,而是都被几何形式的完美所涵盖。”[4]

他接着指出,“和历代柏拉图主义者、毕达哥拉斯学派一样,沙特尔大教堂(Chartres Cathedral)的建造大师们也痴迷于数学,认为它是连接神与世界的纽带。”确实,“沙特尔学派试图将神学转化为几何。这种在我们看来颇为奇特的尝试,让我们瞥见了几何在 12 世纪的深远意义。”[5]

但 12 世纪几何与建筑的繁荣发展,其根源可以追溯得更远。他们推崇的思想家和神学家之一是奥古斯丁,他深入思考了音乐和建筑与现实本质和结构的关系。冯·西姆森解释道:“按照奥古斯丁的观点,真正的美植根于形而上的实在,因此,对视觉和音乐和谐的观照实际上会将灵魂引导到对终极的和谐与统一,也就是神。”[6]

正是奥古斯丁和波爱修斯(Boethius)的建筑理念,启迪了中世纪哥特式建筑师们这种独特的思维方式。这就是为什么哥特时期的建筑师们将自己描绘为“手持直尺和圆规的几何学家,而造物主也往往以相同的形象呈现。”[7]

即便只是略微涉猎这段历史和文献,我们也开始领悟到,哥特式大教堂的诞生绝非仅仅是审美观念的嬗变。它是一种全新世界观的集大成者,这种世界观重新诠释了受造世界的奥秘、人类的定位以及美的真谛。

“美与不美,不是全在观者吗?”许多现代人都持这种观点。关于美的确存在不同的观点和多样的文化表达,但美学本身并不是无限主观的,只是后现代主义的毒雾让这种观点显得合理。基督教传统长期以来坚持三位一体的超越性——真、善、美——作为客观现实,它们都出自神,以神为本源。

当人类偏离这些价值时,例如当意识形态主导人的思维时,人们的艺术品味和风格就会产生巨大分歧。这并非因为美是主观的,而是因为人对美的自然感知被扭曲了,被那些服务于意识形态的东西所取代。后现代主义建筑和苏联建筑就是最好的明证——它们以发挥到极致的丑陋完美地证明了这一点。

人们常说新教,尤其是福音派的教堂最为难看。这让我们回到开篇的问题:为什么充满福音气息的教堂往往显得朴素、实用,甚至难看?这种说法确实有几分道理,了解一点历史背景能帮助我们理解其中缘由。主要有两个原因:首先,福音派本质上是一场复兴运动,这场运动发生在(或被推到)主流新教教派之外,因此他们不得不在那些最古老、最宏伟、最精美的教堂之外另挑地方聚会。

这种情况的最新例证可能就是加拿大福音派圣公会许多教会的遭遇。为了守护美好的历史福音,他们宁愿放弃那些富丽堂皇的历史建筑,以此对抗他们日益自由化的宗派。

第二个原因就不那么容易开脱了:福音派普遍对美不够重视。他们往往过分注重传播福音和发展教会,以致于忽视甚至排斥审美方面的考量。回想那三大超验价值——真、善、美,我认为福音派习惯性地按这个顺序排序:真理至上,善德其次,美感垫底。

福音派可能会辩解说,过分关注建筑美学是本末倒置,真正重要的是建筑内部发生的事情,是聚集在那里的信徒内心的变化。确实,如果要在审美之美和福音之美之间做选择,我毫无疑问会选择后者。很多新建的教会因为条件所限,不得不在租用的学校体育馆里聚会。

但是,许多教会根本不必在两者之间非此即彼地选择。况且,如果美本身具有比我们想象更强大的传福音力量呢?既然我们无论如何都要建造、翻修和装饰教堂,为什么不深入思考我们的建筑要传达什么样的信息?这正是我们不仅有提升空间,而且亟需转变思维方式的地方。

温斯顿·丘吉尔曾说过:“先是我们塑造建筑,然后建筑会塑造我们。”当我阅读罗德·德雷尔(Rod Dreher)的新作《活在奇妙中》(Living in Wonder)时,这句话浮现在脑海中。书中对建筑和美进行了深入的思考。德雷尔写道:“如果我们的建筑和建成环境看起来和感觉上都像机器般冰冷无情,那么,认为宗教可以从外部为建筑赋予意义,这种想法纯属自欺欺人。”[8]

他接着提出了一个发人深省的观点:“这就是为什么即使城里每个人都皈依基督教,但如果忽视艺术和建筑中的美的问题,对于扭转普遍的疏离感只会产生有限的影响。”[9]值得一提的是,德雷尔从少年时期的无神论者转向基督教信仰,正是始于他在法国著名的沙特尔大教堂内的一次超验性经历。对德雷尔而言,美与建筑的这种影响力是非常个人化的、真实的。

这种“普遍的疏离感”是德雷尔对现代西方许多人当代体验的描述。他认为,现代性给我们带来了一种观念:认为受造物只是可以任意改造和重塑的“死物”。这与中世纪的观点截然不同,中世纪将宇宙视为一个统一的整体,一个精心设计的杰作,既反映了神,也反映了整个灵性领域。这两种对创造世界的根本不同的解释方式,自然导致了截然不同的建筑设计方式。

中世纪的思维追求与创造深层模式和谐共鸣的建筑,而现代建筑师却被要求摒弃传统,一味追求标新立异,试图在实体建筑中体现“世界没有任何统一原则”这一形而上的信念。不幸的是,他们终究还是要遵循物理定律和当地的建筑规范。

那么,我们是否可以说美在唤醒现代人那失去魅力的心灵中扮演着重要角色?德雷尔对此深信不疑。他借鉴了提摩太·G.帕蒂萨斯(Timothy G. Patitsas)在《美的伦理》(The Ethics of Beauty)一书中的观点来阐述这一论断。帕蒂萨斯写道:“爱欲是人类道德生活的起点,在唤醒我们内在爱欲方面,艺术和文学中的美往往比宗教更有效。宗教可能给人一种神俯视我们并责备我们的感觉,宗教叫我们要待在原来的地方,但是要做得更好。但真正的宗教必须唤起往另一个方向行进的动力,让我们走出自我,主动向神靠近,爱上神。真正的宗教是开始一场心灵冒险,让我们成为朝圣者、流浪者、爱慕者。”

帕蒂萨斯提出了一个在福音派圈子中少有人谈及的观点:美具有独特的道德和属灵感召力,能唤醒人对神的渴慕(“爱欲”)。若缺少这种被美唤醒的渴慕,单纯的福音真理就难以在人的灵魂中点燃对神的爱火。[10]

这种想法非常接近约翰·派博的核心洞见。当我们感受到神的美(或荣耀)时,我们就会自然而然地渴慕神,因为这是人类灵魂对美的本能回应。然而,我几乎从未听过福音派信徒将这一深刻认知与建筑、敬拜、家庭、社区这些物质环境中的美学品质联系起来。

每年都有数百万现代人从世界各地涌向欧洲,只为一睹那些宏伟大教堂的风采,这个现象令人惊叹。究竟是什么吸引着他们?是什么驱使着他们?这绝不仅仅是出于历史兴趣——而是美的力量在召唤。这不禁让我们思考一个重要问题:福音派是否低估了美在属灵和传福音层面的价值?我认为确实如此。当然,这并不意味着我们要完全认同德雷尔和帕蒂萨斯这两位东正教信徒的所有观点。

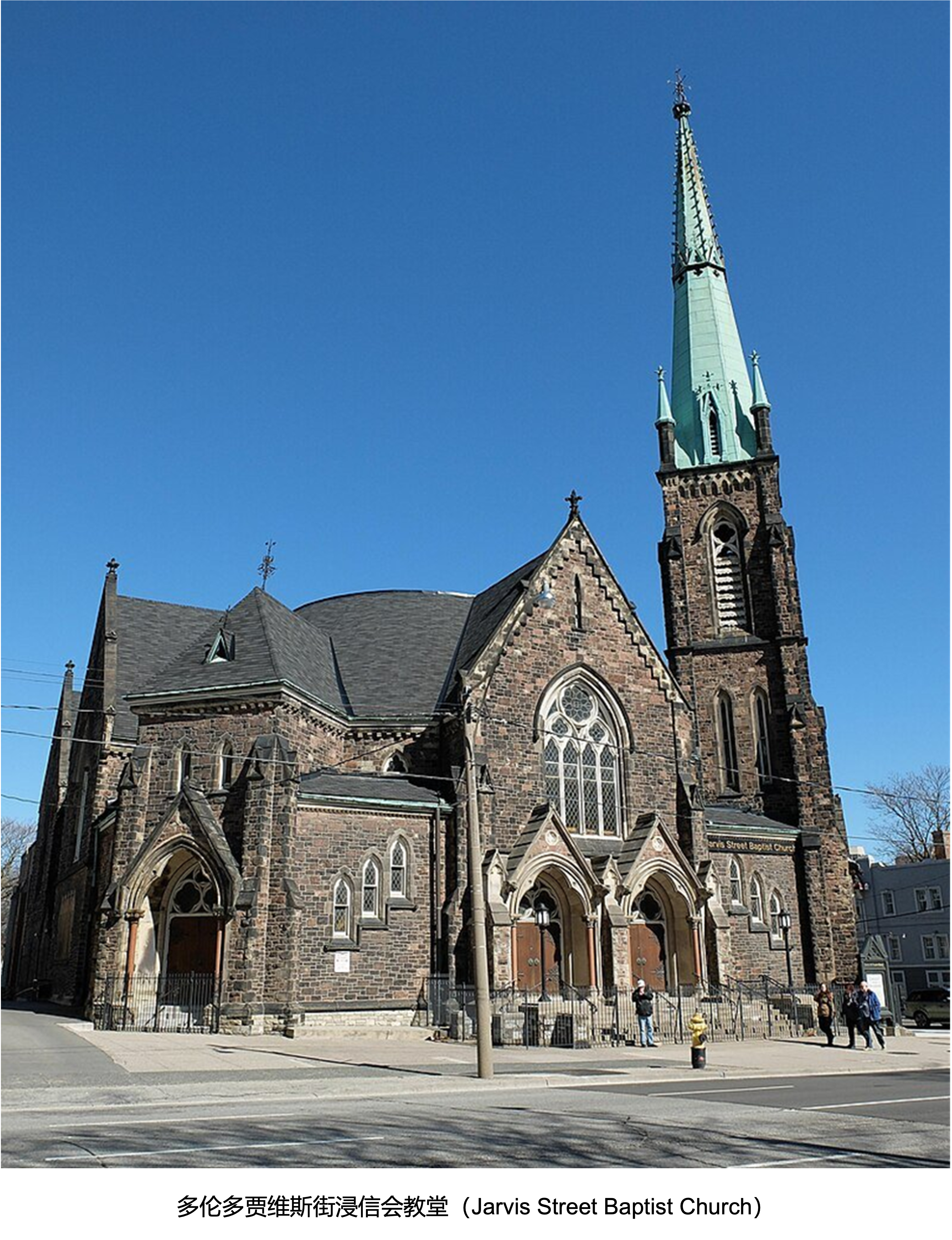

我尤其欣赏我们这个传统的一点:它始终保持着归正的精神,愿意审视新观点或重拾传统智慧中的属灵和圣经价值。正如迈克尔·海金博士(Dr. Michael Haykin)在讲座中反复强调的,浸信会以及其他新教群体在历史上都十分重视建筑和审美之美,只是这种重视似乎在 20 世纪逐渐淡化了。

如果福音派认真对待这个挑战,会带来哪些改变呢?我们或许会优先保护并保留那些历史悠久且富有美感的建筑,也会把握机会收购待售的优秀建筑。我们可能会建立一个由志同道合的基督徒建筑师和建造者组成的网络,专门设计和建造那些具有客观之美、古典之美的新教堂,让这些建筑能够提升人的心灵。

我们甚至可能会在基督教学校和家庭教育中优先考虑学习建筑学,更不用说其他艺术形式了。我们可以从世界各地形态各异的优美新教(及其他)教堂中汲取灵感。这些教堂尽管规模不一,体现着不同时代和文化的特色,却都拥有那份令人赏心悦目的优美设计特质。虽然当下大教堂之美与福音之美似乎存在某种疏离,但这种状况并非注定要持续下去。

那么,为什么我们需要美丽的教堂?最简单的答案是:因为神是美的,祂创造的宇宙是美的,丰盛恩典的福音也是美的。因此,若是刻意建造缺乏美感的教堂,这不仅是一种不一致,甚至可以说是一种不实。

愿我们在神的帮助下,尽己所能建造美丽的建筑,愿在其中聚会的基督徒能彰显圣灵工作所成就的福音之美。这一切,都是为了荣耀那位至高的建筑师。

* * * * *

[1] 托马斯·阿奎那(Thomas Aquinas)《神学大全》(Summa Theologica):第一部分,第 27 问,第 1 条。

[2] 克里斯托弗·亚历山大(Christopher Alexander),《打造花园》(Making the Garden),发表于《首要之事》(First Things)杂志,2016 年 2 月号。

[3] 亚历山大,《打造花园》。

[4] 奥托·G·冯·西姆森(Otto G. von Simson),《哥特式大教堂:设计与意义》(The Gothic Cathedral: Design and Meaning),载于《建筑史学会期刊》(Journal of the Society of Architectural Historians)第 11 卷第 3 期(1952 年 10 月),第 10 页,

[5] 冯·西姆森,《哥特式大教堂》,第 11 页。

[6] 冯·西姆森,《哥特式大教堂》,第 11 页。

[7] 冯·西姆森,《哥特式大教堂》,第 13 页。

[8] 罗德·德雷尔(Rod Dreher),《活在奇妙中》(Living in Wonder)(密歇根大急流城:宗德万出版社,2024 年),第 185 页。

[9] 德雷尔,《活在奇妙中》,第 185 页。

[10] 蒂莫西·G·帕蒂萨斯(Timothy G. Patitsas),《美的伦理》(The Ethics of Beauty)(密苏里州梅斯维尔:圣尼古拉斯出版社,2019 年),第 54 页。引自《活在奇妙中》。

译:MV;校:JFX。原文刊载于加拿大福音联盟英文网站:Why We Need Beautiful Churches.