1968 年,海蒂·詹金斯(Heidi Jenkins)大学期间,美国动荡不安——街头骚乱、政治抗议、疫情肆虐,性解放运动方兴未艾。

“当时大学里掀起罢课潮,我也跟着参与其中,”海蒂回忆道,“我在哈佛广场游行,高喊各种口号。在我眼里,女权解放运动简直是天大的好事。我坚信我的身体我做主。”

因此,在著名的罗诉韦德案(Roe v.Wade)通过七个月后,海蒂发现自己怀孕时,第一反应就是预约计划生育诊所(即堕胎诊所——译注)。

“诊所的人告诉我,堕胎只是一个安全的小手术,”海蒂说,“手术后两天我就去露营了,想装作一切都很正常——但事实并非如此。”

她的生育经历充满坎坷。婚后因不孕困扰,最终通过试管婴儿技术才得以怀上双胞胎。让人意外的是,一年后她又自然怀孕了。但是,面对双胞胎幼儿的照料压力,加上丈夫经常出差不在身边,她又一次选择了堕胎。

“我并没有感到轻松,反而陷入了巨大的痛苦,”她说。在这种煎熬中,她听了寇尔森(Chuck Colson)的演讲,决定信主。

“当时我想,试一试又何妨?”她说。

这个决定改变了她的生活。“我开始研读圣经,逐渐理解神对我的安排和眷顾,明白了聆听神的话语、学习圣经到底意味着什么。”她说。后来,她开始参加提摩太·凯勒主持的救赎者长老会,同时在一家帮助意外怀孕女性的公益机构做志愿者。

近二十年来,海蒂已经为数百位有过堕胎经历的女性提供辅导。这些女性都面临着和当年的她一样的困扰:“既然堕胎是合法的,为什么我会感到如此愧疚?我究竟能否原谅自己?”

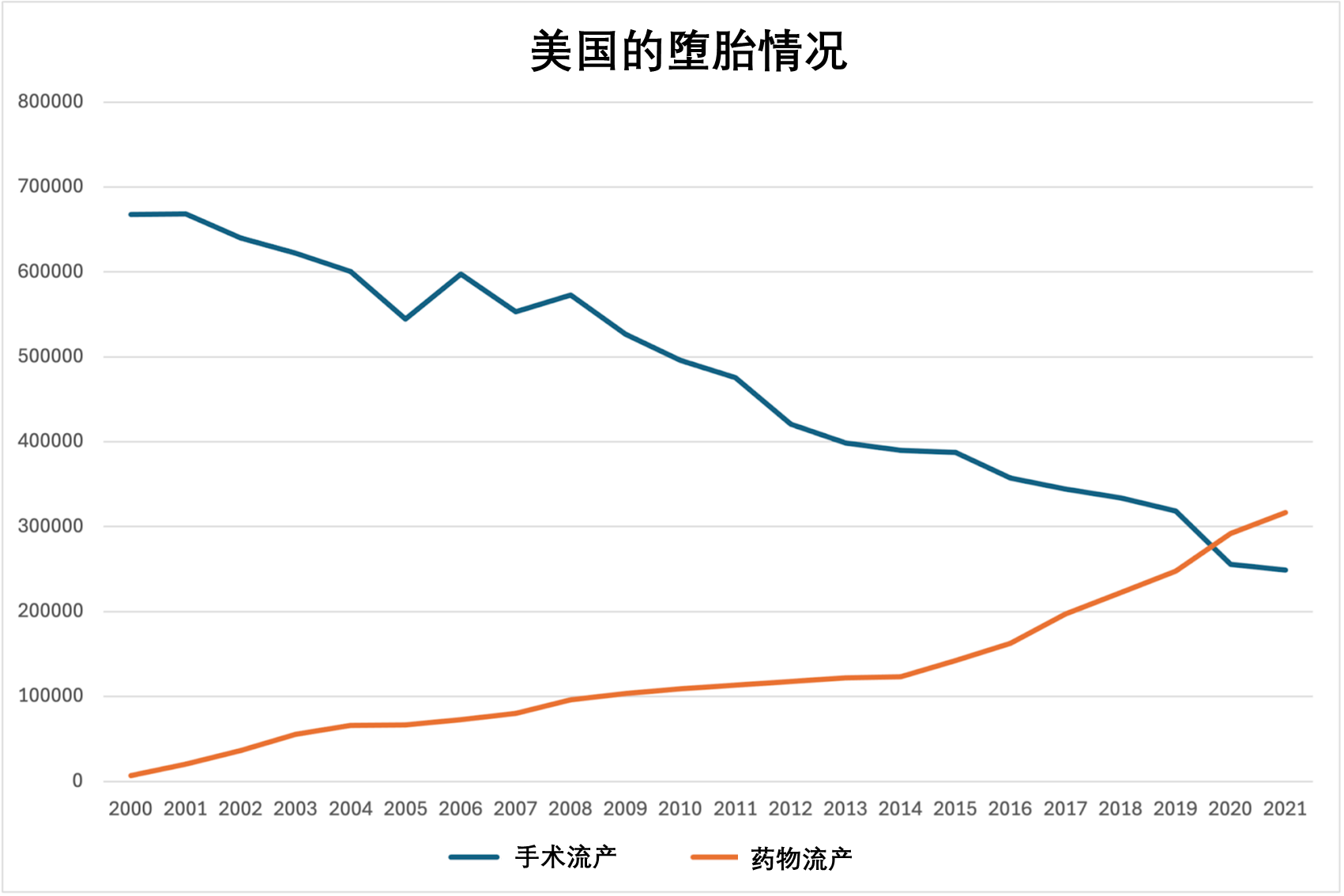

时至今日,尽管堕胎环境已经发生巨大变化,这些困扰依然存在。自从海蒂 1991 年第二次堕胎以来,美国每年的堕胎数量已下降了四成以上——但近年来又呈现回升态势。造成这种现象的原因之一是堕胎药物更容易获得,远程医疗咨询也更加普及。这两项服务在新冠疫情期间以及 2022 年最高法院推翻“罗诉韦德案”后都明显增长。

时至今日,尽管堕胎环境已经发生巨大变化,这些困扰依然存在。自从海蒂 1991 年第二次堕胎以来,美国每年的堕胎数量已下降了四成以上——但近年来又呈现回升态势。造成这种现象的原因之一是堕胎药物更容易获得,远程医疗咨询也更加普及。这两项服务在新冠疫情期间以及 2022 年最高法院推翻“罗诉韦德案”后都明显增长。

在这些变迁中,海蒂始终如一:倾听有过堕胎经历女性的诉说,为她们提供援助资源,陪伴她们祷告,有时也会向她们传递基督的福音。

“神让我经历这些,自有祂的美意,”海蒂说,“祂可以使用我所有的过错。万事都在祂的掌控之中,即便是我们所犯的错误。”

二战结束三年后,海蒂出生在纽约市的一个中产家庭,父亲是位证券经纪人,母亲富有艺术天赋。她的出生喜讯还登上了《纽约时报》)。

海蒂父母都是犹太人。一天,她父亲艾伦·盖奇(Alan Gage)从老板那里得到了一本新约全书,这本书引导他参加了葛培理的布道会,最终信主。从那时起,他开始给两个女儿读圣经,并着手寻找一个合适的教会。

“我记得我们全家投票,决定加入纽约上东区的一间长老会教会,”海蒂回忆起 12 岁时的往事说,“我们全家四口一起受洗,成为了长老会的成员。”

海蒂很享受去教会的时光。1963 年,她参加了坚信礼课程,在会众面前郑重确认了自己的信仰。

然而,进入大学后,一切都改变了。

1966 年秋,海蒂入读惠洛克女子学院(Wheelock College,现已并入波士顿大学)。那年美国极其动荡不安——民权运动领袖詹姆斯·梅雷迪斯(James Meredith)在密西西比州参加示威游行时遭到枪击,越南战争正陷入胶着,《时代周刊》甚至刊文质疑“神是否已死”。

随着周遭环境的影响,海蒂逐渐不再去教会,转而投身街头游行活动。

“我开始参与波士顿的女权运动,”她说,“70 年代的女权主义宣传,我可以说是全盘接受,深信不疑。”

除了参加社会运动,海蒂主修教育专业,对新兴的“开放式课堂”教学理念尤为着迷。这种教学模式提倡大班教学,让不同年龄段的孩子一起学习,设立多个学习中心,让学生按照自己的节奏来学习。她在波士顿公立学校的第一份工作并不顺利——校方认为她是个嬉皮士——后来她转到了康涅狄格州斯坦福德市任教。

“当时我们一群年轻人住在一起,一起工作,”海蒂回忆道。她与一位男同事坠入爱河,“然后意外怀孕了”。

海蒂很清楚,这个时机并不适合要孩子:她还未婚,没有自己的房子,教育学硕士学位也没拿到。更糟的是,她甚至无法向母亲求助——母亲刚刚因癌症离世。

没关系,她安慰自己。我能搞定。毕竟她参加过那么多女权游行——她深信这是她的身体,她的人生,应该由她自己做主。

但那个被医生称为“安全、小手术”的堕胎,却引发了感染,随后她对治疗感染的青霉素又产生了严重过敏反应。

天啊,她不禁想到,这是神对我的惩罚吗?

她说,“虽然身体最终康复了,但我的内心却留下了难以愈合的伤痕。我总是担心自己再也无法怀孕了,我整天自责,开始自暴自弃。”

几年后,她最担心的事似乎真的发生了。

八十年代初,海蒂已是一位年过三十的成功广告客户主管。一个周末,她在长岛汉普顿斯与朋友度假时,在网球场上邂逅了一位年轻男士。

这位名叫鲍勃·詹金斯(Bob Jenkins)的男士同样是位三十多岁的精英,年纪轻轻的他已经坐上了一家房地产金融公司副总裁的位置。

当好友们打趣撮合时,海蒂说鲍勃不是她喜欢的类型。但命运弄人,几周后两人便开始约会,两年后他们在砖石长老会(Brick Presbyterian Church)举行了婚礼。这座教堂隶属美国长老会(PCUSA),也是海蒂一家人常去礼拜的地方。《纽约时报》还专门登出了“海蒂·盖奇喜结良缘”的消息。

婚后的生活似乎一切都很完美:宽敞的公寓,蒸蒸日上的事业,海蒂也很快就怀上了孩子。

然而,海蒂不幸流产,她觉得这是神对她之前堕胎的惩罚。之后海蒂一直无法怀孕,更让她坚信这就是她必须承受的代价。在随后的几年里,她经历了无数次不孕治疗,包括尝试了五次当时最新的试管婴儿技术,可每次都以失败告终。

后来,海蒂终于怀上了双胞胎。但这九个月的孕期对她来说仍是一场煎熬——剧烈的晨吐让她十分难受。在孕中期,她又出现了早产征兆,不得不服用药物,可是药物的副作用让孕期反应更加严重。接下来的三个月,她只能躺在床上静养,整日提心吊胆,生怕会失去腹中的宝宝。

最终,她顺利产下了两个健康的宝宝,一个六磅重,一个七磅重。这对鲍勃和海蒂来说简直是天大的喜事。

“即便如此,我还是不敢相信神已经原谅了我曾经的堕胎,”她说,“我总是忍不住去唤醒熟睡的宝宝,就是为了确认他们还活着。”

就在双胞胎刚满周岁时,海蒂惊讶地发现自己又有了身孕。

令人讽刺的是,这次意外怀孕在海蒂看来,仿佛又是上天的一次惩罚。

“我们该怎么办?”鲍勃和海蒂不知如何是好。原本觉得宽敞的两居室公寓,如今要容纳一对蹒跚学步的双胞胎和一条狗,顿时变得拥挤不堪。他们住的社区里没有一个公园能同时让孩子和狗玩耍。更糟的是,鲍勃·詹金斯最近刚刚升职。

“我要管理四个办公室,手下有五六十名员工,”鲍勃说,“每天早上八点出门,晚上七八点才能回家。周六还得加班六到八个小时。忙的都要飞起来了......连喘息片刻的功夫都没有。”

鲍勃不想再要孩子。海蒂也清楚记得上次怀孕时的痛苦,那几个月只能卧床休养。现在有两个幼童要照顾,她哪还能再经历一次?何况他们的公寓本就太小——多一张婴儿床都放不下。双胞胎好不容易才能安稳睡过整夜,她实在无法想象要如何同时照顾三个孩子。

“第一次去私人诊所时,我说我们还需要时间考虑,”海蒂回忆道,“第二次去时,我又临阵退缩了。第三次,我依然没有勇气。直到第四次,我才最终下定决心做了手术。”

她永远记得自己站在自动取款机前的那一刻,“看着机器吐出一张张钞票,马上我就要拿去支付手术费用,我的泪水止不住地往下流。”

这一次,无论是她还是鲍勃都没有感到解脱。

“我们立即就后悔了,”鲍勃说,“之后很长一段时间里,我们都在相互埋怨。”

“很明显,我们做了错误的决定,”海蒂说,“堕胎之后,我们卖掉了原来的公寓,在一个环境更好的社区买了更大的房子,那里有公园可以带孩子和狗去玩。双胞胎也开始上幼儿园了。之前所有让我担心的小问题基本都已经迎刃而解。”

然而,海蒂陷入了深深的痛苦。“我完全崩溃了——对那些建议我堕胎的人,我既悲伤又愤怒。就这样,羞愧、内疚、焦虑、抑郁折磨着我。”

她的抑郁症很严重,持续了很长时间,最后不得不靠药物治疗。“那段时间的我大概让人很难忍受。”

就在这时,海蒂的姐姐邀请他们去听寇尔森的演讲。

南希·德莫斯(Nancy S. DeMoss)是寡妇,她对那些不信主的人很有负担。在丈夫、保险业巨富阿特·德莫斯(Art DeMoss)去世后,她开始为非基督徒举办高端晚宴。这些晚宴多在德莫斯之家(DeMoss House)举行,这座建筑主要为学园传道会(Cru)的行政事工团队提供办公场所。海蒂的姐姐薇琪(Vicki)在德莫斯之家工作,她觉得鲍勃和海蒂会对寇尔森的演讲感兴趣。

果然不出所料。鲍勃在大学时期就听说过寇尔森是理查德·尼克松总统的顾问,他们夫妇都记得这位顾问后来因妨碍司法公正而认罪。听说他在服刑期间成了基督徒,他们很好奇他会分享些什么。

“寇尔森分享了狱中的信主经历,”海蒂说,“虽然他做过一些令他后悔的事,但他身上却散发出平安与喜乐,让我羡慕不已。”

那时的海蒂虽然也去教会做礼拜,偶尔也会祷告,她以为这样就算是得救了。

“但寇尔森解释说,这些表面的举动并不能让我成为真正的基督徒,”她说,“他说每个人都必须让基督进入他们的生命,只有这样才能真正体会到神的爱,明白祂对我们生命的计划,在永生中与祂同在......演讲结束后,他给了我们做决志祷告的机会。”

当工作人员递给她一张需要勾选的卡片时——上面写着“我已接受基督”“我想了解更多信息”“我想参加查经班”——海蒂毫不犹豫地把每一项都打了勾。

海蒂开始在德莫斯之家查经,同时接受基督教心理医生的辅导。她把神宽恕的经文写在小卡片上,贴在各个地方——浴室的镜子上、钱包里、办公桌上,连遛狗的牵引绳上都贴着(比如《诗篇》103:12 和《约翰一书》1:9)。她还参加了研经团契(Bible Study Fellowship),以及提摩太·凯勒牧师的妻子凯西带领的查经班。

那时候,救赎主长老会才刚成立两年,和詹金斯家的双胞胎一样大。像海蒂一样,教会早期的许多成员都是在德莫斯之家接触福音并接受培训的。不久后,鲍勃和海蒂开始每个主日上午去砖石长老会,晚上则去救赎主长老会。

“我第一次在中央公园遇到劫匪时,正好在用索尼随身听收听提摩太的‘爱你的仇敌’的讲道录音,”海蒂说。所以当劫匪用枪指着她,叫她把东西交出来时,她异常冷静地回答:“给你,拿去吧!”

在海蒂父亲去世前,詹金斯夫妇一直陪他去砖石长老会做礼拜。但随着时间推移,他们对教会的发展方向越来越不认同。

“有一次我参加长老会议时,他们提议要举办一个支持堕胎的集会,”海蒂说,“我不认为支持堕胎是解决问题的方法。当时只有一两个人愿意站出来反对。对我和鲍勃来说,从这一刻开始,我们就决定离开了。”

2009 年海蒂父亲去世后,鲍勃和海蒂正式转入救赎主长老会。在复活节那天,海蒂在会众面前分享了她的个人见证。

她说,“很多姊妹来找我说:‘我真不知道还有人和我有着相似的经历’,我遇到许多五六十岁甚至七十多岁的妇女,她们从未向人倾诉过自己堕胎的经历。”

海蒂很愿意倾听这些妇女的故事。她对此充满热忱,并于 2017 年从圣经辅导协会(Christian Counseling & Educational Foundation)获得了圣经辅导证书。

迄今为止,海蒂已经辅导过数百名打算堕胎或已经堕胎过的女性。

“按理说,堕胎后你应该感到轻松和快乐,”她说:“你应该把这件事抛在脑后。但现实是,很多女性做不到这一点。”

就连那些支持堕胎权的女性,也会对随之而来的悲伤和内疚感到措手不及。“她们通常会在事后感到不知所措,情绪不稳定,”海蒂说:“因为堕胎是合法的,所以她们完全没想到会有这些负面情绪。”

很多非基督徒找到海蒂,希望能找到某种办法,让自己感觉好一些。

“刚开始时,我以为只要向每个人传讲耶稣,她们就会爱上祂,心里得到解脱,”海蒂说:“但即使是在 2005 年我刚开始做这项工作时,事情也没有这么简单。"

她学会了倾听她们的心声,试图理解她们的处境和想法。她也学会了即使大多数人并没有接受基督信仰,她也不会感到失望。她发现,在堕胎后互助小组中如果能有至少一位基督徒姊妹参与,往往会起到很好的作用。

“如果小组里有几位姊妹一起参加讨论,花上九周时间探讨神的话语及其含义,有时到最后,一些不信的人也会开始对信仰持开放态度,”她说:“虽然不是每次都能这样,但确实会发生这样的改变。”

这些年来,女性对堕胎的愧疚感和羞耻感没有改变,但公众的观点却在不断变化。自从罗诉韦德案在 2022 年被推翻后,一些原本主张完全禁止堕胎的人态度变得温和了。更引人注目的是支持堕胎权的选民立场愈发坚定——今年秋天各州将要投票的六项堕胎相关提案,都在寻求扩大堕胎权。过去是福音派更多地把堕胎视为投票时的“关键议题”,而现在越来越多的非宗教人士表示,他们绝不会投票给任何反对堕胎的候选人。

共和党也察觉到了这种变化。今年夏天,该党 40 年来首次发布的纲领中没有提出全国性的堕胎限制措施。

另一个明显的变化是堕胎数量的走向。自上世纪 90 年代初以来,堕胎数量一直在下降。但到了 2018 年左右,这个数字开始回升。

虽然很难准确说明为什么越来越多的女性选择堕胎,但这种增长趋势似乎与堕胎药的普及密切相关。

这种堕胎药最初于 2000 年获得美国食品和药物管理局的批准。它的作用原理是通过两个步骤完成堕胎:首先抑制体内孕激素的分泌,然后促使子宫收缩,从而导致胎儿死亡并排出体外。与手术相比,这种药物不仅更便宜、更方便,还能更好地保护隐私。像计划生育联合会这样的机构还向女性保证说,这种药物“比青霉素、泰诺和伟哥等许多常见药物都更安全。”

(需要澄清的是,虽然因服用过量泰诺而住院的人数确实更多,但这仅仅是因为泰诺的使用人群比堕胎药要广泛得多。事实上,即使按照正确用法服用堕胎药后需要住院的比例,也远远高于不当使用泰诺后需要住院的比例。)

在最近的总统辩论中,唐纳德·特朗普表示不会反对这种药物的使用。随后,副总统候选人J.D.万斯也表态支持开放使用这种药物。

表面上看,服用几片药片似乎比手术的创伤要小。但海蒂说,现实情况往往并非如此。

“很多女性都告诉我,服药堕胎比手术更加可怕,”她说:“因为整个过程中你都是清醒的,而且通常独自一人,孩子的父亲不在身边,或者根本就不在乎。有些人会出现大量出血,甚至不得不躺在浴缸里。更令人痛心的是,一些女性亲眼目睹了胎儿被排出体外的过程。”

海蒂说,有些女性告诉她,她们曾经昏厥过去或最终被送进了急诊室。“只有极少数人表示药物堕胎的过程并不那么痛苦。”

她指出,由于这种方式过程更加直观,比起手术来往往会给女性带来更深的愧疚感和悲伤。她希望这些痛苦的经历能够促使更多女性加入互助小组。从今年年初开始,虽然她组织的小组规模不大,但参与的人数一直在稳步增加。

“因为现在更多人在讨论罗诉韦德案,女性也更愿意公开谈论自己的经历,”海蒂说:“我现在每周的咨询时间都已经排得满满的。”

如果你问海蒂是什么让她走向神,她会告诉你是第二次堕胎经历。

“很不幸的是,这是神能唤醒我的唯一方式,”她说:“这听起来很不可思议,但神知道我的心。”

她亲眼目睹了祷告和圣经的力量,这种力量甚至能感动那些并不信耶稣的女性。

“小组里有位女性曾说:‘我为什么需要被宽恕呢?我又没做错什么,这是合法的啊。’”海蒂回忆说:“但到了小组活动结束时,她完全变了个人,甚至主动提出要做祷告。这简直就是个奇迹。”

海蒂经常向这些女性分享圣经中关于饶恕的经文——比如《以赛亚书》38:17 或《弥迦书》7:19。“神从未说过祂不能饶恕堕胎。”她说。

当她自己有时也希望能重来一次时,也会反复诵读这些经文来安慰自己。

“现在我明白了神是如何将我的堕胎经历变成一件美事——我的故事不仅为其他人带来了平安,还引导有些人找到了基督。”她说。

鲍勃也深有感触地说:“在神的手中,我们的过错都能化作对别人的祝福。”

译:MV;校:JFX。原文刊载于福音联盟英文网站:From ‘My Body; My Choice’ to Hope in Jesus