编注:福音联盟有时会发表对艺术或媒体作品的批判性评论,这不应被理解为对该作品的推荐。福音联盟经常讨论电影、电视和其他形式的艺术作品,主要是因为它们在帮助我们理解所要接触的文化。在你决定观看任何我们评论的作品之前,建议阅读《“我可以看这部电影吗?”:基督徒观影指南》。

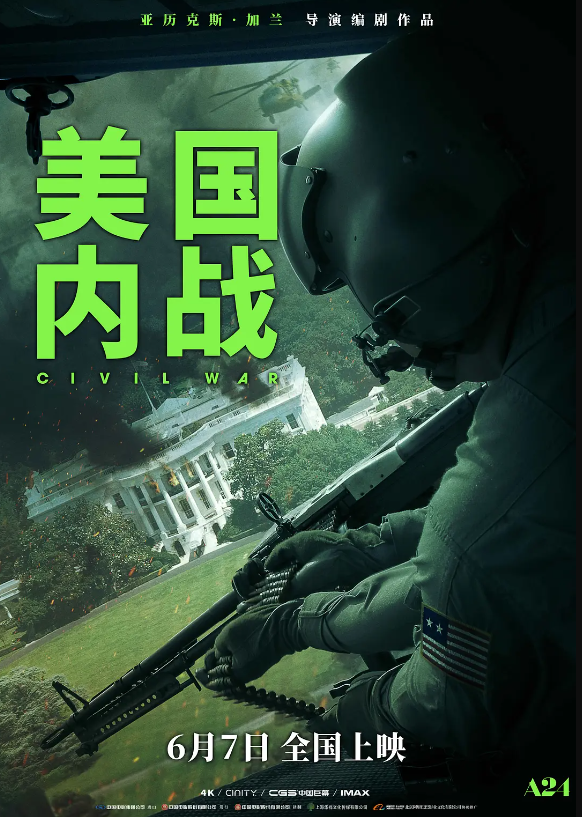

《美国内战》(Civil War,又译《帝国浩劫》或《美帝崩裂》)是一部关于不远的将来美国爆发内战的反乌托邦故事,其核心主角是路透社的资深战斗摄影师李(Lee,克尔斯滕·邓斯特饰)。影片讲述了李和其他一小群摄影记者试图记录发生在华盛顿特区的一场战役所经历的事情,当然,这场战役是影片中假想战争的一部分。

《美国内战》(Civil War,又译《帝国浩劫》或《美帝崩裂》)是一部关于不远的将来美国爆发内战的反乌托邦故事,其核心主角是路透社的资深战斗摄影师李(Lee,克尔斯滕·邓斯特饰)。影片讲述了李和其他一小群摄影记者试图记录发生在华盛顿特区的一场战役所经历的事情,当然,这场战役是影片中假想战争的一部分。

有一次,年轻的同事杰西(Jesse,凯莉·斯帕尼 饰)问李,他们用照片记录下的这场血腥混乱是为了什么。杰西代表了观众,因为我们也对这场冲突中的“为什么”“是什么”和“谁跟谁”等问题充满好奇。但李回答说:“我们不问。我们录下来,是为了让其他人问。”在这里,李是在为影片的创作者、英国电影制片人亚历克斯·加兰(Alex Garland)(执导《机械姬》)说话。

在《美国内战》中,加兰有意回避回答他所描绘的画面自然会引发的问题。这类问题有很多:这场内战是如何开始的?内战持续了多久?是否有其他国家卷入其中?是什么政治问题导致得克萨斯州和加利福尼亚州结成军事同盟?为什么纽约市成了饱受战争蹂躏的鬼城,而其他城镇却似乎毫发无损?为什么加拿大货币如此值钱?为什么“西方联盟”要暗杀“连任三次”的美国总统(由尼克·奥弗曼饰演)?戴着红色墨镜的可怕家伙是谁(杰西·普莱蒙斯 饰)?他问“你是什么样的美国人”是什么意思?也许最重要的是,这场冲突中是否存在道德上“正确”的一方?

我想提醒大家的是,这部电影充满了 R 级语言和激烈的暴力,观众无疑会有很多这样的疑问。但加兰始终坚持,这部电影的唯一责任,就像它所跟随的中立媒体摄影师一样,是展示,而不是讲述;是记录,而不是解释。

加兰挑战观众去填补空白:你认为影片中的图像意味着什么?你将如何勾勒出美国走到这样一个地方的可能历史?慷慨激昂的解释会像任何重大新闻所引发的一系列热议一样千差万别。

归根结底,《美国内战》令人不安的并不是它对未来乌托邦的想象,而是这部电影体现了我们已经身处的不同现实。美国人生活在不同的微观世界中,在任何以我们为媒介的图像或视频中(比如这部电影),我们看到的都是不同的东西。

《美国内战》是一面镜子,不是因为它反映了我们当前的政治党派之争,而是因为它反映了一个世界,在这个世界里,我们中越来越少的人看到相同的现实,或分享共同的叙事。与其说是影片内容捕捉到了时代精神,不如说是影片引发了解读混乱。

这部电影让我想起杰伦·拉尼尔(Jaron Lanier)写过的一篇关于社交媒体时代由算法驱动的碎片化的文章。他称之为“划时代的发展”,因为它侵蚀了共鸣或共同叙事的能力:“误解你的人看不到你所看到的世界,反之亦然。……我们比以往任何时候都更难看到别人所看到的东西,因此我们也更难理解对方。”

《美国内战》的每一位观众看到的都是同一部影片,但每个人脑海中产生的想法和情感却大相径庭——这在很大程度上是由算法向每个人灌输的过度个性化的“现实”造成的。

加兰为观众提供了拼图,但让我们将它们连接起来,看看会出现怎样的大画面。这些碎片被有意渲染,以引发各种解读。例如,加利福尼亚州和得克萨斯州结盟(西部联盟)的原因是什么?

根据观众已有的偏见,解读会有很大的差异。那些倾向于从种族批判理论的角度解读现实的观众可能会得出结论,影片中的“战争”主要是由种族主义驱动的。认为拜登靠选票作弊上台的人士会从 1 月 6 日(国会山骚乱——译注)的视角来看待《美国内战》。反法西斯主义者和自由主义者、女权主义者和本土主义者,以及介于两者之间的所有人都会找到证据,想象出符合他们政治立场的对《美国内战》的解释。那些憎恨特朗普的人可能会发现影片的高潮是一种宣泄。那些憎恨拜登的人也会如此。这就是加兰的观点。

影片最后的画面以 1979 年美国自杀乐队的歌曲"Dream Baby Dream"为背景,这令人不安。更乐观的观众可能会把这首歌理解为加兰给美国人的挑战,即避免乌托邦,加倍努力实现美利坚合众国的梦想。但我认为,他更希望我们每个人都能思考一下,在压抑的不满情绪以及对正义和复仇的渴望的驱使下,结局中令人震惊的意象是如何与我们的梦想和幻想相契合的。影片给观众留下了一个令人不安的问题: 如果你喜欢这部电影的结局,为什么?

不过,尽管这种“选择你自己的内战奇幻冒险”概念可能很有趣——尤其是作为对我们的技术驱动的碎片化和正义感分歧的一种反映——但它并不能完全令人满意。

我们真正渴望的不是一个模糊的正义愿景,在这个愿景中,我们中的任何一个人都可以看到个人的胜利,或宣布道德上“正确”的胜利(只要是我方获胜)。我们想要的是一种针对邪恶的具体正义,这一点已经达成共识。我们想要的是一种胜利的叙事,它不仅对某个族群,而且应该对所有族群都是好的和真实的。我们这个超主观、各自为政的世界让我们感到空虚。我们不想要模棱两可的目的,我们不想要为了族群而族群(这只对媒体公司有利——《美国内战》中就暗示了这一点)。战争是残酷的,解放的代价是巨大的,我们自然希望战争是为了道德正义的事业。

《美国内战》让许多观众和不少评论家感到失望,因为它拒绝对正义战争或某一事业的相对道德价值进行权衡。即使加兰的“客观记者”姿态是可以理解的,但它也会让观众感到沮丧,因为他们可能会将其视为两面派、第三条道路或某种中立的孤立主义。

为什么我们不喜欢这些“主义”?因为我们渴望绝对真理和道德清晰。在我们的直觉中,我们知道有好人和坏人、对和错的双方、正义和非正义的战争。客观报道现实有其重要作用,但它本身并不是目的。我们还需要评估和解释,这种评估和解释不是按照某个族群的剧本进行的(在当今的媒体环境中经常出现这种情况),而是按照更高的、普遍的价值观进行的。

这种道德清晰度的“线路”来自上帝,上帝是“好”“正确”和“公正”等词能够客观定义的唯一逻辑基础。我们对这些问题的具体性和普遍性的渴望是上帝存在的有力证明,当我们看到明显是善的东西战胜明显是恶的东西时,我们所感受到的情感满足感也是如此。

与《美国内战》中暴力无常、模棱两可的结局相比,昆汀·塔伦蒂诺(Quentin Tarantino)的《无耻混蛋》(Inglourious Basterds)和《好莱坞往事》(Once Upon a Time in Hollywood)(剧透在此)的结局则截然不同。前者让观众看到希特勒与满剧院的纳粹一起遭到刺杀,共同获得满足感。后者展现了布拉德·皮特(Brad Pitt)和莱昂纳多·迪卡普里奥(Leonardo DiCaprio)在曼森家族凶手杀死莎朗·塔特(玛戈-罗比 饰)之前将其杀死,这也令人感觉挺爽。我们喜欢这些篡改历史的画面,因为我们喜欢道德上明确的正义。这也是为什么最受人喜爱的战争电影往往是那些“阵营”明显、牺牲代价明显的电影。

也许是无意的,但《美国内战》最有先见之明的一点可能是,模棱两可、任意妄为、强权即公理是世俗时代唯一可能的“公理”。一种文化抛弃了上帝,也就抛弃了正义的唯一基础。

这是一个令人沮丧的观点,这也是为什么《美国内战》是一部相当令人沮丧的电影。但这也凸显了基督徒的机会,因为我们确实有一个不依赖人类法官的终极正义叙事。我们有一个元叙事,可以拼凑历史的拼图,指引我们走过混乱的人生。我们拥有在苦难中寄予希望、在冲突中实现和解、在众说纷纭中认清真理的资源。

我们拥有这一切,是因为我们在圣洁的上帝——一位完全公义的审判者——那里找到了它们,我们也应该帮助他人在祂那里找到它们。

译:DeepL;校:JFX。原文刊载于福音联盟英文网站:Who’s Fighting and Why in ‘Civil War’? Ask the Audience.