在上一个月,有五十多位人士因帮助学生用假资格进名牌大学而遭到起诉,当中有一些罪名是指控他们在学生的运动能力上作假,但其他大部分罪名都围绕着ACT和SAT——这些是几乎所有大学生在入学前都要考的标准考试。

有些家长付钱,为学习障碍诊断作假,使他们的孩子可以有更多时间去答考卷;有些人买“一个极聪明的人”做枪手代替自己孩子考试或制造假答案;有些人连同贿款把自己孩子的笔迹给枪手,使那位枪手可以替这位学生写出更拟真的作文。

被卷入这一舞弊案件的名人有洛莉・路格林(Lori Loughlin)及菲丽西提·霍夫曼(Felicity Huffman),这也是美国有史以来有关考试舞弊的最大案件,而且引起一连串对这些标准化测试的质疑。

《纽约时报》(New York Times)提出的问题是:“这些入学作弊丑闻是不是敲响了这些标准化考试的丧钟?”《华盛顿邮报》(Washington Post)也问了相同的问题:“现在是不是废除SAT和ACT等大学入学试的最佳时机?”

“可能吧。”耶利米·塔特 (Jeremy Tate)回答道,他是诞生四年的古典学习考试(Classic Learning Test, CLT)的创始人之一,不过他也补充说考试该被废除的原因不是因为这一系列的作弊事件。

(Jeremy Tate)回答道,他是诞生四年的古典学习考试(Classic Learning Test, CLT)的创始人之一,不过他也补充说考试该被废除的原因不是因为这一系列的作弊事件。

塔特在大学入学领域有多年经验,他看到这些考试和为这些考试而设立的公立学校已经跟一直以来的教育目标背道而驰,而他认为教育的目标就是培养对真理、良善和美学的认知。

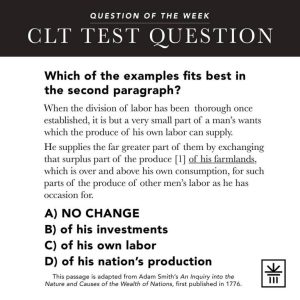

在2016年,正当SAT改革之时,塔特觉得绝望,便和其他人合作设立了一个新的考试:CLT。这一考试从众多古典思想家中,选了作者如奥古斯丁(Augustine)、约翰・加尔文(John Calvin)、切斯特顿(G. K. Chesterton)及弗兰纳里・奥康纳(Flannery O'Connor)的作品作为考试内容。虽然这个考试不是改革宗的,甚至也不一定是基督教的,但是第一个参与CLT考试的学生是长老会教会成员。该考试也考数学,但不要求学生透过背诵方程式去解决运算问题,而是利用逻辑,考试旨在测试他的能力,而非结果。

今年春天大概有10,000名学生参加CLT考试,现在有多于150所大学(大部分为基督教博雅学院)认可这个考试。

“这个考试很可能冲击现有的考试系统,”基思・尼克斯(Keith Nix)说道。尼克斯是弗吉尼亚里士满(Richmond)唯理达学校(Veritas School)校长,同时也是CLT和古典基督教学院协会(Association for Classical Christian Schools)董事会之一。哲学家查尔斯・泰勒(Charles Taylor)曾经有过类似的说法,而且在某个程度上而言,这正是新考试的目的。

泰勒说这种冲击可以把我们那种现代性带来的自我放进瓶子里,因为就是这种自我中心把对更崇高的东西——属灵的现实——忘记掉。同样地,CLT反对启蒙运动带来的人本主义,而把焦点放回到人类灵魂和理性的共同提升上。

因此,如果这种冲击持续发展,那它必定会影响整个系统。

在十九世纪,只有富裕的白人男性才有机会念书,升读高中和大学的途径可谓鱼龙混杂、百花齐放,每一个高中都有自己的毕业标准,每一所大学有自己的入学考试。

于是在1900年,为了组织一个系统和使更多人更容易接受高等教育,十二所大学一起合作设立了大学入学考试委员会(College Entrance Examination Board)。在二十世纪初的头十五年,考试涵盖了拉丁文、希腊文、法文、历史和物理,那时的考试要求学生翻译西塞罗(Cicero,古罗马哲学家,作品为拉丁文——译注)的作品,和“描述衡量某个比水更重的液体比重之方法。”

数年后,一位哈佛教授 使用一个智商测验去替军方从一百万名一战入伍士兵中挑选军官,而受这一做法启发,大学入学组(College Board)开发了一个测试高中生水平的考试,这就是SAT的第一版。

使用一个智商测验去替军方从一百万名一战入伍士兵中挑选军官,而受这一做法启发,大学入学组(College Board)开发了一个测试高中生水平的考试,这就是SAT的第一版。

那时候,一般人认为这考试的设计天衣无缝,无人可以从中取巧:第一,阅读理解部份被认为无法靠补习或刷题获得帮助,所以这几乎杜绝了作弊的可能性;第二,因为能力和种族被认为是彼此相关的,这考试可使那些非白人无法获得高等教育。

不过,人们后来发现这两点都不是真的,但考试的出现使大学入学申请变得标准化,在以后的六年中,SAT变得越来越受欢迎,很大原因是因为没有竞争,而且需求极大。在十九世纪后期,18至24岁中只有1%的人可以入读大学;到了二战后,读大学的比例就提升到15%; 到了1960年化,就升到35%;到了2016年,大约有70%的高中毕业生会进入大学。

但不是所有人都参加相同的考试。在一段长时间里,数学部份被挪走成为单独考试,然后又被放回;分析部份曾被加入,后来又被移除;反义词测试被减少,最后改成多项选择题。在1959年,SAT对考试市场的垄断被美国大学测验(Academic College Testing, ACT)打破,而这个考试所测试的是学生对高中所学知识的掌握,而非能力。

人们一贯认为ACT比较容易,在2012年前,比较多学生参加SAT考试。这些考试都是很赚钱的行业。在2017年,SAT教育服务机构有14亿美元营收,而ACT公司则是3亿5300万美元,这还没有包括学生们为了预备参加考试而付出的备考辅导费用。

随着这两个考试对市场份额的争夺,它们变得愈来愈相似:ACT增加了阅读部分,和一个像SAT一样的作文项目;SAT则取消了分析部份,但就增加了图表部份,这一点像ACT。

而两者还不断地为K-12学制的改革和标准在作出调整。

“问题就在这里。”塔特说道。

在读神学院前,塔特曾在纽约市执教数年。(他后来在西敏神学院和位于华盛顿的改革宗神学院修读了一些课程。)

“在改革宗神学院,我学习到在教会历史中,教育一直被称为‘塑造’(formation),我为此着迷。”塔特说道,“这和收获素质有关,目的是塑造你的心智。”

塔特逐渐认识到,现代 教育理论主要受到约翰・杜威(John Dewey)的影响,而他是二十世纪早期的无神论者和世俗人文主义学者。杜威的理论认为教育的目的基本上是实用主义的——为学生后来的职业生涯作准备,而他的理论也改变了美国学习的轨迹。

教育理论主要受到约翰・杜威(John Dewey)的影响,而他是二十世纪早期的无神论者和世俗人文主义学者。杜威的理论认为教育的目的基本上是实用主义的——为学生后来的职业生涯作准备,而他的理论也改变了美国学习的轨迹。

毕业后,塔特并没有成为牧师;不过,他开始和学校合作,替学生准备SAT的考试。所以,在2015年,当大学入学考试委员会主席戴维・高尔文(David Coleman)宣布要大幅改革SAT时,他是一个近距离的观察者。

高尔文是共同核心州立标准(Common Core States Standard,CCSS)的总建筑师,而这核心标准是小学和高中阅读及数学能力的指标。(塔特并不喜欢这套和新标准,他说这是“反小说、反古典文学和反哲学”。)它对工具主义的技能非常重视,这反映在SAT中那种“实用、现实”的数学情景,以及用社会研究和科学文章取代古典文学的做法当中。在其中一个考试样本中,学生要阅读伊迪丝・华顿(Edith Wharton)的《伊坦·弗洛美》(Ethan Frome,1911年作品)、理查德・佛罗里达(Richard Florida)那本关于经济衰退的《重启:后危机时代如何再现繁荣》(The Great Reset,2010年作品)、艾德・杨(Ed Yong)的《乌龟利用地球磁场作全球定位系统》(Turtles Use the Earth’s Magnetic Field as Global GPS ,2011年)及女众议员芭拉芭・约旦(Barbara Jordan)弹劾尼克松的演说(1974年)。

观察家们发现,新的SAT“更像ACT”,考核学生对技能的掌握,而非能力。

这样改革的原因是为了“更公平”、“奖励学生在课堂上学到东西”。然而塔特说:“但是,是哪个课堂呢?犹太教的课堂?蒙特梭利的课堂?古典基督教的课堂?他们说的是公立学校的课堂!所有人都要根据公立学校的标准去评估。”

这样改革的原因是为了“更公平”、“奖励学生在课堂上学到东西”。然而塔特说:“但是,是哪个课堂呢?犹太教的课堂?蒙特梭利的课堂?古典基督教的课堂?他们说的是公立学校的课堂!所有人都要根据公立学校的标准去评估。”

这是一个问题, 因为“我看到一个现象,就是所有基督教或有神论作者的东西,都会被过滤掉。”他说:“而且,他们会把所有学生可能觉得敏感的内容挪走,最后剩下的内容都是毫无意义的,最后就剩下一堆和企鹅有关的文章,因为没有人会说:‘曾经有一只企鹅尝试挑衅我。’”

他很不喜欢这个现象。“我想或许我可以提供预备另一考试的服务。”他说,“我便开始找一找到底有没有人举办这样的一个新测验,最后我发现是没有的。”

他尝试看看可否自己开办一个新的考试,于是他便致电多个大学入学办公室。这些招生人员都告诉他,虽然他们都希望有一个新的考试,但去开办一个新的是近乎不可能,因为SAT和ACT的创立者都用了很多年的时间和大量的金钱去痛苦地研究每一条问题是否适合的。

塔特并没有金钱,也没有时间,但他有一个想法,这想法对吸引一个“强大和有热诚的团队”有推动作用。

塔特要求他的员工去为文学、哲学和宗教领域中的最好文章去撰写考试问题,他们也加上一些考核数理逻辑的问题,如比喻或逻辑疑难之类的,也考核数学技巧和知识。

“在CLT中,范文来自西方文 学巨著、经典小说和文章等。”奥利薇亚・丹尼逊(Olivia Dennison)写道,她是在家教育的高年级学生,在2017年参加了考试。“这是很明显的⋯⋯CLT的目的是培养学生对真理、美学和良善的追求。这是一个很有趣的考试,它使我对考试制度的未来感到兴奋。这些范文都是我曾经读过的,或者我愿意在闲时阅读的。我读过一篇ACT的范文,说道作者童年时在沙滩上很快乐,但CLT的范文包括波爱修斯(Boethius)和路易斯(C. S. Lewis)的文章,我甚至在考试中回答了一些关于《道林格雷的画像》(The Picture of Dorian Gray)中一情节的问题。”

学巨著、经典小说和文章等。”奥利薇亚・丹尼逊(Olivia Dennison)写道,她是在家教育的高年级学生,在2017年参加了考试。“这是很明显的⋯⋯CLT的目的是培养学生对真理、美学和良善的追求。这是一个很有趣的考试,它使我对考试制度的未来感到兴奋。这些范文都是我曾经读过的,或者我愿意在闲时阅读的。我读过一篇ACT的范文,说道作者童年时在沙滩上很快乐,但CLT的范文包括波爱修斯(Boethius)和路易斯(C. S. Lewis)的文章,我甚至在考试中回答了一些关于《道林格雷的画像》(The Picture of Dorian Gray)中一情节的问题。”

CLT的开创者就是想多制造丹尼逊的这种经历,而且这个成效似乎很显著。尼克斯指出,真理书院中93%的学生都说这比参加SAT“更让人满足”。

CLT的设计就像把时光倒至开国元勋的日子,那时“教育的目的是在本质上使一个人成为一个完全人。”塔特写道。

而且这也是迈向未来的一步,尤其是现在新古典教育正在稳步成长。

CLT不是完美的解决方案,例如,它没有解决教育中种族不平等的问题。但是任何种族的学生中,接受古典教育的会很有优势。

这不是一件新鲜事——古典教育的学生平均来说在ACT和SAT的成绩都很好。“我们这个小学校在SAT推理部份的成绩比一般补习班在2000年和2015年间的高出60至100分。”古典基督教学校联合会(Association for Classical Christian Schools)主席戴维・古特文(David Goodwin)说道。

但是,为了让学生跟着这些不断改变的考试有好表现,“我们就一定要把我们的课程改成共同核心课程,而这正是我们不想做的。”他说道,所以CLT考试的出现让他看到了一个新的方向。

“我们渴望一个可以评估学生的语文和数学水平的考试,而这就是一个可以准确反映我们所做的。”他说。

第一次CLT考试在2016年 举行,而学生们留意到的不同,不单单表现在考试内容上。

举行,而学生们留意到的不同,不单单表现在考试内容上。

“当你在考SAT时,你先到考试中心,通常是一个不熟悉的、像工厂一样的学校,然后就用一个号码登记,”尼克斯说道,“接下来的三至四个小时,就决定你将会在哪念大学,而这将会影响你的一生,你在极大的压力下去考这个试,然后你要傻等一个月去知道结果。”

而CLT是在学生自己的学校举行,而且只花两个小时的时间,而考试结果会即日公布。

“这让考试轻省点,”尼克斯说道,“它也把东西放在对的视角上。”

因为这考试纯粹是不完美的入学过程的一部份,所以有些人说这是一个重复和不必要的部份。不过,事实上,有愈来愈多的大学(包括芝加哥大学和威克森林大学)也把这考试成绩考虑在内,虽然并非必须。

“在一个完美的世界,我不会希望有CLT的存在,因为我觉得教育本来是一个关乎人的东西,而去评估任何事就是通过人对人。”古特文说,“我宁愿让学校把他们最好的学生送进最好的大学,而这些大学则是基于学校的推荐而录取他们,这使教育不再是为了分数。”

尼克斯也对分数极怀疑,他的语法学校最近也不用分数了。

但他认同:“如果这是一个非常好的标准考试,那它就是一个很好的检验,评估你现在做的水平如何。如果我有一张很好的书单,但我们的教学方法无法帮助小朋友去阅读古典文学、作好的思考和表达当中的内容,那我们有必要借着标准化测试知道这一点。”

古特文很喜欢路加福音6:40那个教育模型,就是老师会把自己复制给学生。“我觉得一个考试无法量度这一方面,无论是CLT或SAT都不可以,但是CLT救赎的力量就是让我们有一个空间去做去教育,而不用担心被卷进一个漩涡中。”

CLT能做到的可能还有更多。

不到一年时间,一些较大的基督教高中如唯理达学校已经开始举办CLT考试,同时希尔斯代尔大学(Hillsdale College)也完成了持续一年的审批过程,惠顿学院(Wheaton College)的统计和心理学教授约翰・伯斯(John Vessey)“完成了大部分关于CLT的心理研究,证实它和SAT或ACT一样可用作大学入学的标准。”(他告诉福音联盟说:“我相信这是一个很好的替代。”)

“当希尔斯代尔承认这个考试而且视之比SAT和ACT重要时,一切事情都变得不同了。”塔特回顾说。直至2018年,高中参考者的人数达到10,000,多于150所大学承认这个考试结果,当中包括惠顿学院、贝勒大学荣誉学院(Baylor University Honors College)、拜欧拉大学(Biola University)和锡达维尔大学(Cedarville University)。

这考试愈来愈受欢迎,也许 是一个好兆头。

是一个好兆头。

“我们的长远目标是成为主流,”塔特说道,“如果CLT的考试人数达到60,000,然后80,000,然后100,000,那大家就不可以忽视它了。”

如果大学目的只是为了吸引学生就读,那承认CLT考试似乎是一个不错的想法,因为大约有四分之一的学生(22%)的CLT考生并没有参加其他的标准试。

“这情况已经正在发生,”塔特说,“已经有不少学校愿意承认这考试,而很多这些学校的理念跟我们不一定相同。”

这情况使塔特感到欣慰,因为他知道老师们根据考试开展教学。因此,若能办好一个包含伟大文学、伦理和宗教考题的考试,能鼓励老师可以把教学提升到那种标准。

“CLT有机会可以真正动摇现有考试系统。“尼克斯说。

金芭莉・桑布利(Kimberly Thornbury)是纽约市国王学院(King's College)策略计划副主席,她也提出相同的意见,而国王书院是第一批承认CLT作为大学入学申请分数的学校之一。

“这似乎真的是一个很有策略的、能动摇现有系统的考试。”她这样说。接受CLT分数是一个方法,使我们可以做领头羊,带头改变课程或以我们认为有帮助的方式改变高中K-12的课程。

“现在古典基督教教育正在进行一个很有趣的复兴,”柯克・斑达・李斯特(Kirk Vander Leest)说道,他同时是CLT和古典教育学会(Society for Classical Learning)的董事。“CLT在这当中的贡献很大。”

正如原有的大学入学考试,CLT正在为学校、思想领袖和课程提供者一个可参考的标准。2018年的CLT峰会是“第一次可以把那么多基督教领袖、古典教育领袖们同聚一堂的场合。”尼克斯说。

正如原有的大学入学考试,CLT正在为学校、思想领袖和课程提供者一个可参考的标准。2018年的CLT峰会是“第一次可以把那么多基督教领袖、古典教育领袖们同聚一堂的场合。”尼克斯说。

而且,“古典基督教学校的水平也因此而提高了,过去它们往往有宏大的目标,但无法像其在宣传单张中所说的那样运行得那么好。”尼克斯说,那时他为他的学校成绩担心。“那时我想:‘我觉得我们做得不错了,但实际上真的好吗?’”(今年春季,里士满唯理达学校的CLT成绩在整个国家名列前茅。)

“考试的重要性在于我们如何看待教育的目的和如何去评估。”古典学术出版社(Classical Academic Press)总裁基里斯・帕林(Chris Perrin)说,“所以,如果CLT能够扮演类似的角色——作为一个决定性的考试,但又和伟大作品、历史性的对话、绝好的想法、数学相关联,这对制造整个复兴运动所要的能量、推动力和焦点有帮助。而且,它也确实正在做这样的事。”

这对视教育不单单是工具主义的家长、老师行政人员来说是件令人兴奋的事。

“我们的主可以用10,000种不同的方法行事,而事实上衪也正在这样做。”斑达・李斯特说,“我们觉得这个是衪的国度、子民的运动,而且运动是为了衪的教会,而这正就是为什么我们被神放在其中。”

译:何坤阅;校对:JFX。原文刊载于福音联盟英文网站:The Ancient New Alternative to the SAT and ACT。